普洱茶“后发酵”之谜

来说,它对篮内茶坯起到保温保湿的作用,能在较长时间内有效保持茶内水分和堆内因微生物繁殖等因素形成的堆内湿热环境,从而达到促进内质变化的目的。

3、大孔篾篮、笋叶、气孔。钻气孔的作用类似成大堆时“开涵洞”,或压小篓茶时的“打气针”。在当时是为了利于湿水后的干燥。而采用大孔篾篮和笋叶包装则是就地取材,降低成本。但对“后发酵 ”的形成来说,具有透气性的篾篮、笋叶加上气孔,为好气性微生物的繁殖和茶坯内含物的有氧氧化提供了足够的氧份,促进了其良好品质的形成。同时,气孔还起到适当散发堆内高温的作用,避免了因堆温过高而导致烧坯。且利于在堆温升高的同时缓慢蒸发水分,从而使茶坯在一定时间内达到自然干燥,因此而结束茶坯内激烈的化合变化并抑止微生物的继续繁殖,不致因长时间沤堆而产生腐败、霉烂等劣变,同时固定已经形成的良好品质。

4、以现代渥堆工艺相比,当时的“后发酵 ”缺少了一个翻堆的过程,而翻堆的作用,成大堆时主要在于散发堆心过高温度避免烧坯,成小堆时主要在于将边上茶翻入堆中,促进质变均匀。对于堆心温度的问题,因晒青茶是毛茶湿水冷发酵 ,不同于上述黑茶杀青揉捻后的带热发酵 ,且茶堆较小而透气,堆温不至达到烧坯的程度,但因无翻堆,故温度高的堆心茶变化较深刻,而温度低的堆边茶变化较少,致使发酵 不匀,符合李拂一先生记述中“其结果反变为不规则发酵 之暗褐色红茶矣”的实情。

综上所述,旧时将晒青毛茶洒水后用篾篮、笋叶包装运出茶区时,若气候条件适合,将促进其完成一个初步的冷发酵 ,形成独特而良好的“后发酵 ”品质,近于现代轻发酵 “熟茶”。

结论

五百年前,云南少数民族即有釆野生茶经捂堆“发酵 ”制成茶品行销西藏古宗的记载。而云南省茶叶研究所于50年代调查傣族晒青毛茶制法时发现,这种传统晒青毛茶制法仍为许多滇南地区的少数民族所使用。是云南茶品“发酵 ”制法的早期形式。

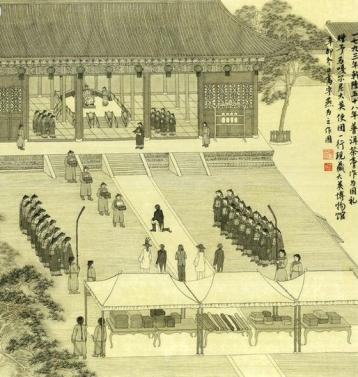

清代以来,普洱 毛茶的初加工主要由产区的茶农完成,作贡后,将初加工后的毛茶运出产区,在思茅、普洱 等地再进行精加工并集散。贡茶因采制精细、包装完善、且运输途中倍加小心,因此不会形成较大程度的后发酵 ,不同于一般民间食用茶品,应属现代所说的生茶(滇青);而部分客茶在从产区运出到集散地时,因包装、气候、运输时间等因素的促进,已完成了一个初步的冷发酵 ,成为轻发酵 毛茶。这样的毛茶再经筛分拣剔后蒸压成各种形式的压造茶(紧茶则经再次发酵 ),运往最终销售地。包装时对其包装物“龙竹笋叶”的喷水软化和长时间(长的可达一年以上)的运输过程,对其后发酵 再次起到了促进作用。故在最终销售前已形成完全不同于普通绿茶品质特征。