炒青、烘青散茶|中国绿茶的历史(六)

几千年的历史长河中,中国绿茶的发展,大致经历了生煮羹饮、烧烤后煮饮、晒干收藏、原始晒青、原始烘青、原始炒青、蒸青粗茶、蒸青末茶、蒸青散茶、蒸青饼茶、炒青和烘青散茶、掺香绿茶、窨花绿茶、直到近代千姿百态名优绿茶的产生。这是一个漫长的历史过程,是历代茶人不断创新的结果。

炒青、烘青散茶

原始炒青虽然早已出现,但精细加工的炒青绿茶,是自唐代以后才出现的。唐代刘禹锡《西山兰若试茶歌》曰:“山僧后檐茶数丛,春来映竹抽新芽。宛然为客振衣起,自傍芳丛摘鹰嘴。斯须炒成满室香,便酌砌下金沙水。……新芽连拳半未舒,自摘至煎俄顷余。”

诗中“斯须炒成满室香”、“自摘至煎俄顷余”,说明了采下的嫩芽叶,经过炒制,满室生香,而且炒制花费时间不长,这是至今发现的关于炒青绿茶最早的文字记载。因此可以说,炒青绿茶自唐代已始而有之。

到了宋代,皇家贡茶虽然崇尚“龙团凤饼”,但民间生产饮用的称之“草茶”的散茶也不少,尤其江南一带,尤为盛行。

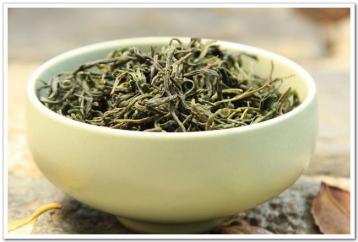

到了明代,散叶茶更为盛行。尤其是炒青芽茶的出现,品质显然比团饼茶好,而且团饼茶制作也废工废时。这时明太祖朱元璋顺应民情,于洪武二十四年(1391年)九月颁布诏令:“罢造龙团……唯采芽茶以进……其品有四:探春、先春、次春、紫笋。”这道诏令在一定程度上,也刺激了散叶茶的生产和品质的进一步提高。从此散叶茶和炒青制法日趋发展和完善,这在明代不少茶书中都有较详细的记载。

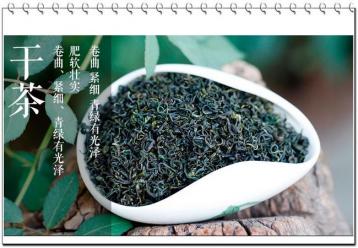

明代张源《茶录》在“造茶”、“辨茶”中记述:“新采,拣去老叶及枝梗、碎屑。锅广二尺四寸,将茶一斤半焙之,俟锅极热,始下茶急炒。火不可缓,待熟方退火,撤入筛中,轻团那(那通挪——作者注)数遍,复下锅中,渐渐减火,焙干为度。”这是炒青绿茶的制法。

明代许次纾著的《茶疏》中,在“炒茶”一节记述:“一铛之内,仅容四两,先用文火焙软,次加武火催之,手加木指,急急钞转,以半熟为度。微侯香发,是其候矣。急用小扇钞置被笼,纯绵大纸,衬底燥焙,积多候冷,入瓶收藏。”这是烘青绿茶的制法。

明代罗廪在《茶解》“制”一节中记述:“炒茶铛宜热,焙铛宜温。凡炒,止可一握,候铛微炙手,置茶铛中,扎扎有声,急手炒匀,出之箕上,薄摊,用扇扇冷,略加揉挼,再略炒,入文火铛焙干,色如翡翠。”这是小平锅炒制法。

明代张源《茶录》在“造茶”、“辨茶”中记述:“新采,拣去老叶及枝梗、碎屑。锅广二尺四寸,将茶一斤半焙之,俟锅极热,始下茶急炒。火不可缓,