炒青、烘青散茶|中国绿茶的历史(六)

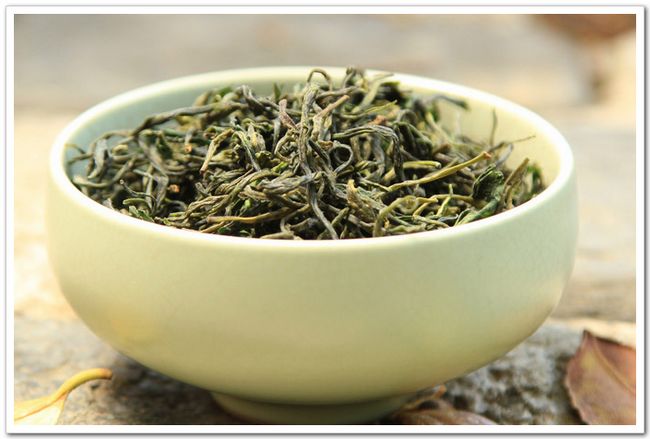

熟方退火,撤入筛中,轻团那(那通挪——作者注)数遍,复下锅中,渐渐减火,焙干为度。”这是炒青绿茶的制法。

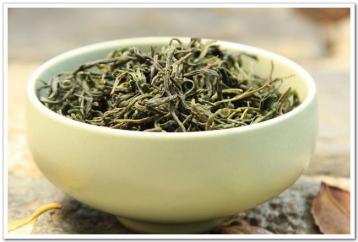

明代许次纾著的《茶疏》中,在“炒茶”一节记述:“一铛之内,仅容四两,先用文火焙软,次加武火催之,手加木指,急急钞转,以半熟为度。微侯香发,是其候矣。急用小扇钞置被笼,纯绵大纸,衬底燥焙,积多候冷,入瓶收藏。”这是烘青绿茶的制法。

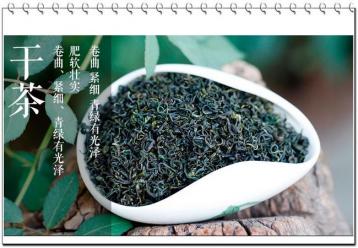

明代罗廪在《茶解》“制”一节中记述:“炒茶铛宜热,焙铛宜温。凡炒,止可一握,候铛微炙手,置茶铛中,扎扎有声,急手炒匀,出之箕上,薄摊,用扇扇冷,略加揉挼,再略炒,入文火铛焙干,色如翡翠。”这是小平锅炒制。

关于“炒青”茶名,清代茹敦和《越言释》中记载:“茶理精于唐,茶事盛于宋……今之撮泡茶,或不知其所自,然在宋时有之。且自吾越人始之。按炒青之名,已见于陆诗,而放翁安国院试茶之作有曰……日铸(浙江绍兴日铸茶)则越茶矣,不团不饼,而曰炒青。”

自从明代炒青绿茶盛行以后,各地很多炒青绿茶名品不断涌现。诸如徽州的松萝茶、杭州的龙井茶、歙县的大方、嵊县的珠茶、六安的瓜片等等。

明代以后,炒青、烘青绿茶的品饮方法,以“撮泡法”清饮为主。明代陈师《茶考》称:“杭俗烹茶,以细茗置茶瓯,以沸汤点之,名为撮泡。”这种撮泡清饮方式延续至今,在中国大江南北,仍是一种很普遍的饮茶方式。

绿茶的历史

绿茶文化