福建乌龙茶60年产销历程|福建乌龙茶历史

14倍,为1954年成立“办事处”时144口吨的21倍。

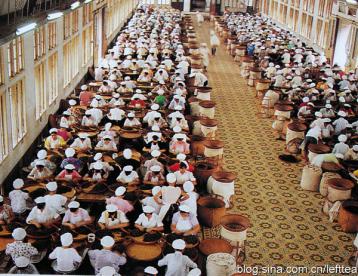

乌龙茶拣茶车间

1984年,茶叶放开自由经营.全国绿茶略有积压,红茶出口亏本,乌龙茶供不应求,因此,除原来所有国营茶叶公司外,一些原来非经营茶叶的国营、集体和个人,纷纷到乌龙茶产区收购、加工并运销各地,为了争得货源,争相提价收购,然后降低质量并到处抛售;有的为了暴利,甚至从各地收购低次粗绿茶和假茶,加工拼配后,以名牌乌龙茶厂的唛号欺骗顾客;原非生产乌龙茶的茶区则大肆仿制乌龙茶,因茶树品种的差异和采制技术等原因,市场上出现非乌、非红又非绿的“乌龙”茶。

与此同时,日本正巧大兴“乌龙茶热”,客户求货心切,重量先于质量,乌龙茶出口品质下降、掺杂使假和欺诈行骗等种种行为就不断地发生了。日本经销商意见纷纷,要求我方改进供应工作。1985年9月20日,经贸部根据各方的意见,把乌龙茶列为三类物资一类管理,出口实行许可证制度,由经贸部发证,规定由承担乌龙茶出口收汇的四个口岸经营出口。

此为解放后茶叶出口首次实行许可证管理制度。然而,利之所在,低劣乌龙茶和“水货”,仍然不断地涌向市场。1991年9月,为贯彻“理特”方针,决定对日本和港澳市场实行统一成交,统一管理,港澳市场由德信行总代理,客户通过德信行向口岸购买;日本市场由总公司驻日本代表事务所统一签订出口合同和统一对日本市场的管理。至此,外销乌龙茶市场才略为稳定。

2004年,国务院取消对茶叶(绿茶、乌龙茶)出口资格审批乌龙茶企业被取消出口专营权,外资及民营企业和原来拥有出口专营权的国有企业站在同一起跑线上,乌龙茶出口不可避免地出现更加激烈的竞争。

三、改革开放后乌龙茶产销蓬勃发展

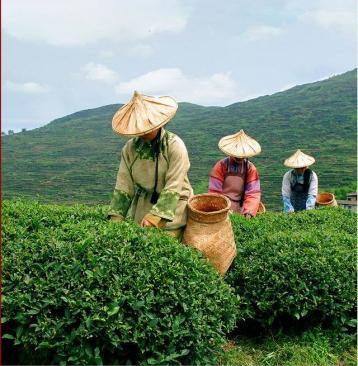

党的十一届三全中全会后,农村实行联产承包责任制,大大提高了农民的生产积极性,茶农不但管理好现有的茶园,还大量垦植新茶园。1950年全省茶园27.7万亩,产量5450吨;1978年,全省茶园141.2万亩,产量2.03万吨,同比增长5.1倍和3.7倍。

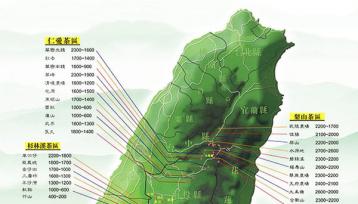

2007年全省茶园250万甫,为1950年的9倍,1978年的1.8倍;全省产量22.39万吨,为1950年的4l倍,1978年的11倍,其中乌龙茶11.5万吨,占51.4%,为1954年的460倍,1978年的3.8倍。产茶大县安溪县,1949年茶园20920亩,产茶419.6吨,2007年茶园扩展到36.4万亩,产茶达5.2万吨,同比增长17.4倍和124倍。1995年,安溪被农业部授予“中国乌龙茶(名茶)之乡”的殊荣。2007年,安溪县涉茶总收入57亿元,脱掉贫困县的帽子,成为省十佳、全国百强县。

2007年全国乌龙茶出口2.17万吨,其中福建省出口1.35万吨,占62.2%.为1949年的62.4倍,1954年的93.8倍,1978年的6.4倍。

乌龙茶内销市场更是蓬勃发展。2007年,福建省乌龙茶产量11.5万吨,扣除出口1. 35万吨后,国内销售10万吨左右。乌龙茶遍销全国各地,能有今天这样好的局而,可以说是安溪人起了主导作用。20年前,不少安溪人就单枪匹马到全国各地推销自产茶。

1989年9月,北京举办“中国茶文化周”,当时都是一些国营大公司、大茶厂以及国内外的客商前来参加,有位安溪茶农自已租了摊位销售自产茶,显示了安溪人的勤劳、智慧、勇敢和勇于拼搏的精神。

现存有10万安溪人在全国各地开设了3万多家茶庄、茶行和茶艺馆,并出现多家驰名全国的企业,不少安溪人在全国各地如广州芳村茶叶市场、北京马连道茶叶市场等设立经营机构,推介自家的产品,并开展茶文化宣传。如厦门在解放前后,茶店只有40多家,现在有茶店、茶艺馆近万家.其中大部分是安溪人于改革开放后开办的。

由于乌龙茶的品质优良,深受国内外消费者的普遍赞誉和喜爱,消费群体不断扩大,因此,各茶区都看好乌龙茶的发展前景,纷纷参与发展乌龙茶,除福建省各产茶区大量发展乌龙茶外,广东省也由凤凰山区扩大到整个潮汕地区以及揭阳和梅州等地区,浙江、江西、贵州、广西、云南等省也先后培植乌龙茶,预计还会有更多的茶区参与生产乌龙茶。

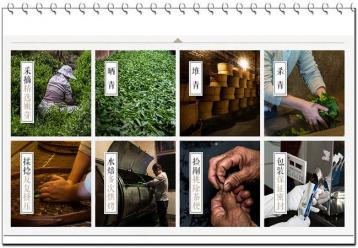

福茶出品的福建乌龙茶系列产品

福建乌龙茶历史