黄庭坚咏茶诗的禅茶意境赏析|古代茶诗

玉琢蜿蜒,藉有佳人锦缎鲜。莫笑持归淮海去,为君重试大明泉。”前者在吟咏冲泡茶汤的过程中,吐露丁对茶饼“碎身粉骨”方“得余味”现象所蕴含的人生道理的慨叹,后者则抛却往日咏茶诗歌的日常闲情调侃,用“苍玉…锦缎”作比,接着借用“淮海”的象征意味,寄寓了作者内心忽然掀起的高慨之情,而“为君重试大明泉,里不经意间流露的适意与慷慨旷达。则一改旧绪,充盈着胸怀万物的阔大心境。

掸茶之所以广为后世士人所喜爱所接受融会,是因为这种结合了静修与清饮的范式,不仅给人们提供了感悟生命内涵的思想方法。,还形成一种高度雅化的生活方式。宋代文人在忙碌纷杂的官场生活之余,可以随时借啜饮投身于掸宗的修习,自然能够放松心境,体会良多。

三、禅儒并化茶香里

作为饱读诗书,学富五车的大文学家,黄庭坚受到的教育自然还是以正统儒家思想为主,所以他的大部分诗歌创作还是寄托于非禅宗的文学典故。但有趣的是,他在咏茶诗中却常常喜欢巧妙地把掸家故事的佛法精神与儒门文典的文士情怀融合在一起。

(赠郑交)算是黄庭坚比较著名的一首咏茶诗了:“高居大士是龙象,草堂丈人非熊罴。不逢坏衲乞香饭,唯见白头垂钓丝,鸳鸯终日爱水镜,菡萏晚风雕舞衣。开径老禅来煮茗,还寻密竹迳中归。”此首诗歌将禅宗塞象和儒家典故融合在一起,“大士,是佛教中称呼得道高人的词语,而“龙象”一词更是寓意负荷大法者,然而作者的对句中则是著名的周文王梦熊典故,而白头钓翁形象更是中国古典诗歌中寄托仕隐忧思的常用意象。衲衣香饭的佛教情味,并不妨碍体味垂钓滩头的文士襟怀,整首诗歌既充满着对有高深造诣的禅师的深深敬意,也贯通着儒士自身优雅潇洒的审美追求。

读经读史,通过科举进入仕途,这是文士阶层实现政治理想抱负的必由之路,在(以双井茶送孔常父)中,黄庭坚花费大量篇幅清晰地层现了宋代文人居士的勤勉治学和丰富文化积累:“校经同省并门居,无日不闻公读书。故持茗碗浇舌本,要听六经如贯珠”;儒家六经要义的领悟和贯通是成为饱学之士的必要修养,沁人心脾的清茶就是赠给友人作为读经闲暇调剂的最佳饮品。

不过汤茶还可以“作魔应午寝”,从而能够“慰公渴梦吞江湖”。“作魔”即是佛家常用语,常借指参佛者因修行自持不够,而受到外在或者内心不良影响,进入了背离正法之道的精神状态。在此诗里,“作魔”却是被拿来作为文士梦中意象,从而形成生动的比喻煮象,整个诗歌儒释典故的转换使用没有丝毫的违和感,显然与现实中文士儒释兼修的多元知识储备是分不开的。

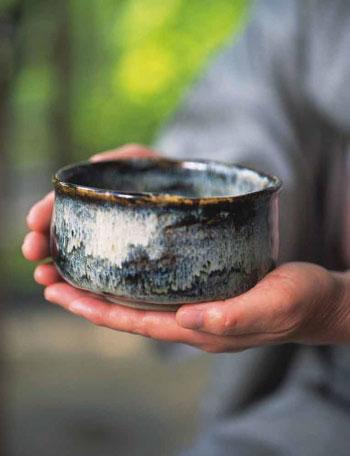

究其所以,茶与禅两种文化最终能够融合为一种更高层次的新的文化,其原因是多方面的,茶与禅宗“平常心是道”的宗教理