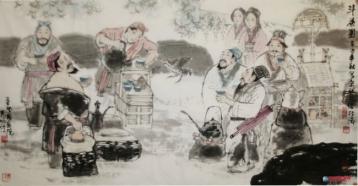

回忆普洱茶复兴时遭遇硬伤的情景

持——著书立说、建博物馆,在短期内收获巨大的经济利益。”

“普洱 茶的热销只停留在经销商之间的投机倒卖,没有形成真正的消费热。”历任云南省副省长、云南省人大副主任,现为云南省茶叶协会会长的黄炳生说,“普洱 茶不断涨价,既不是供求关系的真实体现,也不尽是其价值的真实体现,大有人为过分炒作形成的价格虚高。”

他表示,在普洱 茶宣传上,过分地夸大普洱 茶的药用功效,过度地宣传普洱 茶的“收藏价值”、“投资价值”,使普洱 茶失去了正确的“位”,虚高的价格最终难以为继,造成了目前普洱 茶市场的“冷遇”。“纵观这3年的市场风云,普洱 茶市场出现的这种暂时低迷的情况,不是因为普洱 茶本身存在什么问题,而是在普洱 茶的生产和市场运作上出现了不够理性的情况。”

新概念诞生使市场失利

2009年6月,强烈阳光下的勐海县“八公里”茶叶加工区内显得非常冷清,几头小毛驴悠闲地走在混凝土大道上吃草。这个当地政府竭力打造的工业区,却因为普洱 茶产业的萧条而没有建成就衰落了。

“现在大部分工厂都已经停建、停产,因为不敢再收新茶叶了。”加工区内的一名工人说,“我们更多是在帮广东人搞来料加工,生饼每公斤5元,需要发酵 的每公斤6元。”

勐海茶厂一名负责发酵 工艺的工人说:“以前我们只会把经过发酵 的熟茶卖给消费者饮用,而不会卖生茶;愿意买生茶的人一般都是用于收藏、发酵 ,而不是直接饮用;这两年市场上许多人开始直接饮用又苦又涩的生茶,也让我觉得奇怪情况怎么突然就变了。”

2003年3月,由云南省茶叶协会等单位制定了云南省普洱 茶地方标准:普洱 茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料,经过湿仓或干仓后发酵 加工成的散茶和紧压茶。其定义包括了人工发酵 (熟普)和自然发酵 (生普)的普洱 茶,这个将普洱 茶核心概念确定为“后发酵 ”的地方标准随后由云南省质量技术监督局公布。

2004年4月,农业部颁布的农业行业标准也将普洱 茶定义为“以云南大叶种晒青毛茶(俗称‘滇青’)经熟成再加工和压制成型”,其中“熟成”即指“人工贮存10年以上或经人工渥堆发酵 ”,这一规定甚至比云南03标准更为严格。

“普洱 茶的香气特点就是陈香显著,陈香味是普洱 茶在后发酵 过程中,以茶多酚为主的多种化学成分在微生物和酶的作用下,形成了一些新的物质所产生的综合香气,有的似桂圆香,有的似槟榔香。”程达说,“‘后发酵 ’(包括自然发酵 和人工发酵 )是普洱 茶区别于其他茶——绿茶(不发酵 )、红茶(全发酵 )、乌龙茶(半发酵 )的特征,其最明显的特点就是原来30%以上的茶多酚含量将会降到15%以下,最低的为5%。”

他表示