论普陀佛茶历史发展|茶叶历史

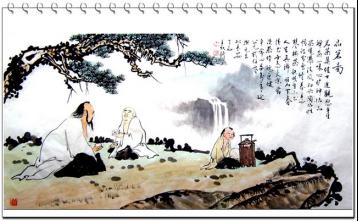

轻扬落花风”,就生动地描写了老僧煮茶时闲静雅致的情景。

宋代是中国历史上茶文化高度发展并迅速走向成熟的重要时期,寺院茶得到鼎盛发展。宋代以后,南方凡是有条件种植茶树的地方,寺院僧人都开辟为茶园。据史载,从宋嘉定七年(1214)到元泰定四年(1327),朝廷先后五次赐予普陀寺院官田3093亩,山l000亩。宋淳祐八年(1248),理宗又下诏免全山租役,时有常住田560亩,山l607亩。僧田供斋粮之余,部分也用来植茶。官方的鼓励措施也促进了佛茶的种植和发展。

元朝皇帝笃信佛教,普陀山作为观音的道场,具有至高无上的地位,朝廷经常降香饭僧,封舟山本岛及其宁波的田山供寺院。明朝时,普陀山佛茶经普陀山僧和居民精心栽培,以其独特的风味享有盛名。进入清代,普陀佛茶不仅被普陀山佛道两门视为防治百病、排毒养颜、久服轻身而延年益寿的养生饮品,而且曾作为贡茶上贡朝廷。

据《普陀山志》(1995)载,清朝康熙38年(1699)至雍正九年(1731),山上普济、法雨、慧济三大寺院重新修建时,斯役数千,僧侣数千,产茶数量最多,并作为商品茶供应,远至东南亚各国,又在大乘庵等处,专门设立茶庄,经销国内各种名茶,庵堂茶庄还专门设计具有普陀山特色的彩色茶缸,听装出售。至清光绪年间,普陀山白华顶后茶山之佛茶和洛迦香莲一起被列为贡品。《普陀洛迦山志》(1999)载:“白华顶后之茶山之茶与莲同为贡品。清光绪问,由后寺住持化闻悟禀请官厅得邀裁革”。清时朝廷规定普陀山各寺院庵堂负有管理茶山和采制贡茶的职责,山上从事茶叶生产的僧侣分工明确,各司其事,并规定一年只采一季头茶,谷雨气节临近,便可趁晴好天气对茶树进行采摘,采下的鲜叶交至寺院僧侣处,再配以手工炒制,茶形成“似眉非眉,似圆非圆,似螺非螺”蝌蚪状。之后,选择其中的上品贮于精制的银盒中,交由住持上贡朝廷,以供达官显贵品用。其余则用中品小盒铁听盛装,香客如有所需,可高价售出,以盈寺俸。

三、佛茶之“韵”

茶,好一个茶字,草上木下,中间是人。佛,人弗,弗人,左右不是人。喝佛茶的人犹如在草木间,品的是自然的宁静和谐,品的是天地人合一的心境,品的是灵台萌动的初机。

佛茶,佛门之茶,供佛之茶。普陀山佛茶,是云雾、海雾、灵雾三雾梦幻的茶。佛茶的茶园在普陀山的顶峰佛顶山,佛顶山是一座不高的海上高山。一年四季,雾,聚散无常,云卷云舒,无形的灵雾,是每一个膜拜者愿的集合,是每一个心愿者的怀念。南海普陀山的观音道场,自道场开创千年以来,祥云缭绕,法雨频施,无数的愿在普陀山形成了巨大的良性意念场,无数的真切在普陀山凝聚集结。普陀山是一个特殊的灵性世界,这是一个无限的可能空间。佛光普照,佛茶临梵天,清高幽香;闻法音,通达禅