论普陀佛茶历史发展|茶叶历史

轻扬落花风”,就生动地描写了老僧煮茶时闲静雅致的情景。

宋代是中国历史上茶文化高度发展并迅速走向成熟的重要时期,寺院茶得到鼎盛发展。宋代以后,南方凡是有条件种植茶树的地方,寺院僧人都开辟为茶园。据史载,从宋嘉定七年(1214)到元泰定四年(1327),朝廷先后五次赐予普陀寺院官田3093亩,山l000亩。宋淳祐八年(1248),理宗又下诏免全山租役,时有常住田560亩,山l607亩。僧田供斋粮之余,部分也用来植茶。官方的鼓励措施也促进了佛茶的种植和发展。

元朝皇帝笃信佛教,普陀山作为观音的道场,具有至高无上的地位,朝廷经常降香饭僧,封舟山本岛及其宁波的田山供寺院。明朝时,普陀山佛茶经普陀山僧和居民精心栽培,以其独特的风味享有盛名。进入清代,普陀佛茶不仅被普陀山佛道两门视为防治百病、排毒养颜、久服轻身而延年益寿的养生饮品,而且曾作为贡茶上贡朝廷。

据《普陀山志》(1995)载,清朝康熙38年(1699)至雍正九年(1731),山上普济、法雨、慧济三大寺院重新修建时,斯役数千,僧侣数千,产茶数量最多,并作为商品茶供应,远至东南亚各国,又在大乘庵等处,专门设立茶庄,经销国内各种名茶,庵堂茶庄还专门设计具有普陀山特色的彩色茶缸,听装出售。至清光绪年间,普陀山白华顶后茶山之佛茶和洛迦香莲一起被列为贡品。《普陀洛迦山志》(1999)载:“白华顶后之茶山之茶与莲同为贡品。清光绪问,由后寺住持化闻悟禀请官厅得邀裁革”。清时朝廷规定普陀山各寺院庵堂负有管理茶山和采制贡茶的职责,山上从事茶叶生产的僧侣分工明确,各司其事,并规定一年只采一季头茶,谷雨气节临近,便可趁晴好天气对茶树进行采摘,采下的鲜叶交至寺院僧侣处,再配以手工炒制,茶形成“似眉非眉,似圆非圆,似螺非螺”蝌蚪状。之后,选择其中的上品贮于精制的银盒中,交由住持上贡朝廷,以供达官显贵品用。其余则用中品小盒铁听盛装,香客如有所需,可高价售出,以盈寺俸。

三、佛茶之“韵”

茶,好一个茶字,草上木下,中间是人。佛,人弗,弗人,左右不是人。喝佛茶的人犹如在草木间,品的是自然的宁静和谐,品的是天地人合一的心境,品的是灵台萌动的初机。

佛茶,佛门之茶,供佛之茶。普陀山佛茶,是云雾、海雾、灵雾三雾梦幻的茶。佛茶的茶园在普陀山的顶峰佛顶山,佛顶山是一座不高的海上高山。一年四季,雾,聚散无常,云卷云舒,无形的灵雾,是每一个膜拜者愿的集合,是每一个心愿者的怀念。南海普陀山的观音道场,自道场开创千年以来,祥云缭绕,法雨频施,无数的愿在普陀山形成了巨大的良性意念场,无数的真切在普陀山凝聚集结。普陀山是一个特殊的灵性世界,这是一个无限的可能空间。佛光普照,佛茶临梵天,清高幽香;闻法音,通达禅意,秉承云雾海雾灵雾的精华,自有不同凡响。

据药理可知常饮佛茶可祛肺痢,增善根,祈明心灵。来普陀山朝圣的历朝历代政要高僧、文人墨客对普陀佛茶大多流连忘返,一品长饮。北宋诗人梅尧臣《遣碧峰霄峰茗诗》曰:“阅尽名山古刹界,惟于此地香茶灵。”一个“灵”字,恰到好处,就可想象诗人对普陀山的崇敬,对佛茶的亲近之情。汪士慎诗《小白华山茗》对佛茶也大加赞赏,“满碗轻花别有春,津津舌本凉芬起”。佛茶外形似螺非螺,似眉非眉,真歇泉、涤心泉、葛洪井的水烧开了,沸水一注,翠绿氤氲,香气芬芳,茶客自是一饮三叹。笔者也兴起珍品,自觉人间清凉。

想到了就来普陀山,来普陀山一定要吃茶去。白华茶室在普济寺海印池东南侧,四周巨樟三三两两,虬枝随意舒展,一缕禅意别样清新。你可以来普陀山的白华茶室,白华意为梵语补陀洛迦。坐在白华楼,一边听《大悲咒》,一边用拇指敲打茶盅,坐观人来人去,做几个庄周蝴蝶梦,此番此景此意无可言语。当然,你也可以溜达到南天门茶廊,和一尊尊斑驳的佛像说说以往的故事,也可以游魂四方看看生命的轨迹,也可以看悬壶飞水发一个下午的呆。这样静心品饮,梵我一如,是一种包容,是一种自在,也是一种随意放松的境界。绿茶一壶苦,苦茶一壶绿。茶是苦的,海水是苦的,喝茶喝的是人生八苦,在这海纳百川的气魄之下,能静,能放下,自能开心。

观音道场普陀山独一无二,来南海品茶海天一色、禅茶一味的意境独一无二。水流禅,茶清灵,浮生若茶,一叶一如来的佛性需要冲泡才能释放前生深蕴的清香。三雾佛茶独一无二,揭谛揭谛,南海揭谛,净心,一杯梦幻泡影,看潮来潮去,月印东海。

四、今之佛茶

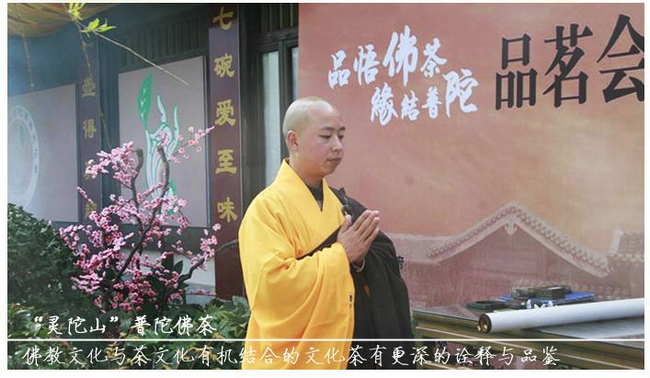

2012年4月23日,由中国国际茶文化研究会、浙江省茶文化研究会、区人民政府、市农林局、市茶文化研究会联合主办的,以“茶禅一味·祈祷明心”为主题的第七届中国普陀佛茶文化节在舟山普陀东港街道塘头佛茶园广场拉开帷幕。主办方通过祭茶、礼茶、赋茶三个篇章来演出,以清和静为茶道宗旨,着力打造风儒雅致、自在随心的茶文化意境。爱茶之人在梵音梵乐、茶歌茶舞中阐释佛茶与养生、人生的内在联系,感悟禅茶一味,顿悟人生,此种惬意真是天上人间。

近年来,普陀当地政府一直把佛茶作为效益农业的主要产业发展壮大,先后组建了普陀茶叶协会、佛茶文化研究会,还注册了普陀佛茶的原产地证明商标。同时,当地政府还通过积极实施普陀佛茶名牌战略,同时又以佛茶文化建设为载体,积极参加各类茶展销会、农博会等,组建了一支专业的佛茶表演队伍,全面推介普陀山佛茶文化,并加深对普陀山佛茶历史、文化的专题研究,开发普陀山佛茶的文化底蕴。

今天,在政府的大力推动下,普陀山佛茶声誉日益扩大,生产面积、产量也逐年上升,普陀佛茶栽种地由原来的普陀山佛顶山,扩展到桃花岛、六横、朱家尖、展茅、东港塘头等地。至2008年,全区栽种面积已达4100亩,产值达850万元。据2011年普陀佛茶产销统计,普陀区区佛茶种植面积达已达4080亩,年总产量共达120吨,产值近1000万元人民币。

茶生产基地的总投入达650万元,并建立了“产、供、销、研”于一体的佛茶产业链。2011年、2012年,普陀佛茶的明前茶价格平均都在每公斤4000元以上,最高价达到6000余元,是7年前刚起步种植“普陀佛茶”时的近10倍。

普陀佛茶在极具文化和药用价值的同时,也具备很强的经济价值提升潜力,不愧是中华茶文化与佛教文化完美结合的经典杰作。

参考文献:

[1]马莉.普陀山佛茶的历史发展探究.浙江树人大学学报,2009,9.

[2]郑雯嫣.舟山历史名茶文化遗产研究.浙江舟山浙江海洋学院,2010.

[3]苏祝成,姚武,马莉.普陀山佛茶,上海文化出版社,2009,5.

[4]阿能.佛茶与佛教[J].风景名胜,2005,(5):20.

论普陀佛茶历史发展

茶叶历史