王进的岩茶南迁计划|岩茶产业

刘宗超已是生态领域的著名专家,但对茶叶并不在行。作为学养深厚的科学家,刘宗超有深厚的地球物理学背景,他很快发现“好茶出东方,东方有丹霞”,武夷岩茶恰是生长在丹霞地貌,茶树是植物,需要解决的无非是土壤、养分和环境等问题。

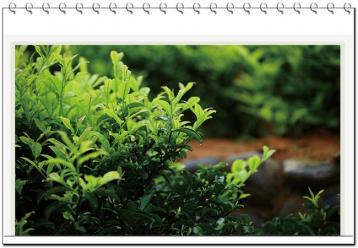

经过长期调研,刘宗超发现,要延续岩茶大红袍以往的品质,需解决两个问题:一是要采取无性系扦插以保持品种特性;二是要从生长环境入手,用生态还原技术培育土壤,提高茶树根际微生态适宜度,确保大红袍茶树中微量营养元素的均衡供给。

这一方法又称为“现代客土法”。

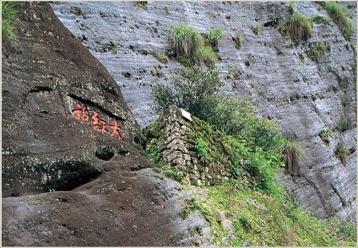

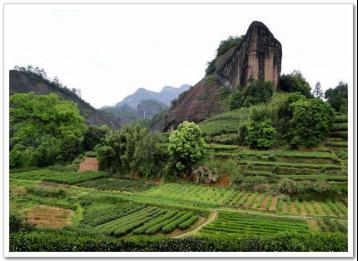

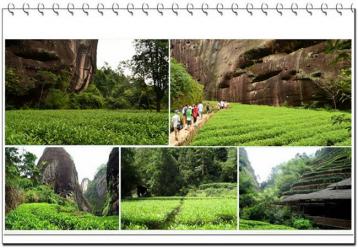

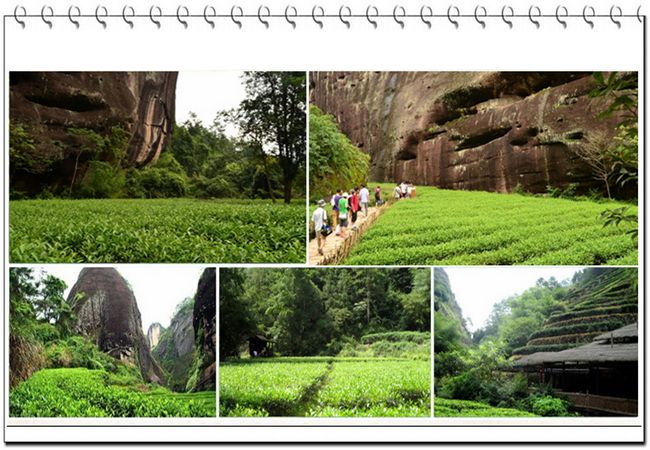

刘宗超最终选择了两个地点进行试种。其一位于虎啸岩景区与一线天平行的一条山谷,其二则是天成禅院主殿遗址罗汉台。这里的土地条件与九龙窠极其相似,丹崖壁立,两峰相对,沟壑梯叠。

他找来当地茶农,清杂补疏、修剪成行;采取分析土壤,补充有机、无机养分,微生物生态激活土肥,模拟还原大红袍生长环境,根外喷施等一整套生态还原技术代替传统的客土法,培肥茶园,为岩茶提供自然生境。

2004年4月末的一天,春茶开采时节,刘宗超突然接到当地茶农打来的电话:“刘博士,你快过来,可能出好茶了。”原来,茶农在摇青、杀青、揉捻、初焙的过程中,院子周围方圆一里内,都可以闻到特殊的茶香。

刘宗超匆忙赶往武夷山,结果并未让他失望。

此后,他开始了大面积的试种,制作上完全继承了武夷岩茶的传统加工技艺,焙火适度,不用炭焙,避免苦涩。

技术难题解决了,但现实与刘宗超的预期仍相差甚远。

因为培育土壤成本高,通常一亩地需花费4500元至5000元,是此前茶农花费成本的几十倍,而茶叶收购价格却并不见涨,于是,茶农还是不愿意投入,导致了茶叶品质下降。

“我是搞技术的,技术难题我能解决,但市场还得靠别人。”说起这些,刘宗超颇为无奈。从2004年进入武夷山,10多年来,他将大部分时间和精力花在了武夷岩茶上,所栽种加工的东方丹霞牌武夷岩茶于2007年、2008年连续两年,获得中国国际茶业博览会金奖,被博览会和业界称为“红袍王”。

刘宗超的科研成果亦引起了一些投资商的注意,先后有3人与他合作,其中就包括王进在内。

王进是最后一个。“我当时的想法很简单,一是相信刘博士的技术与为人;二是武夷岩茶保存时间长,不像绿茶,大不了存点茶。”王进坦言,在听了刘宗超的介绍后,他回家仔细查阅了武夷岩茶的资料,觉得这样的好茶应该好好推广。

如今,王进已建立起东方丹霞独特的选茶、种茶、制茶、陈化和储存完整技术系统,在市场中博得了各界好评。

惠州岩茶

“现代客土法”解决了武夷岩茶种植难题,但因武夷山的茶企多达千家,茶园分散,价格离谱,武夷岩茶在传统工艺影响下加工无法规模化、口感无法标准化,价格畸形,无法满足市场供应。

再加上,近几年来,由于气候变化,武夷山多次出现倒春寒,导致春茶大幅度减产,这再次让刘宗超对延续岩茶生产这一课题进行深入研究。

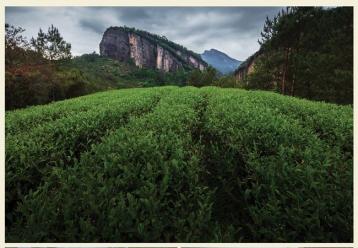

“岩岩有茶,非岩不茶。”岩茶适宜气候温和、冬暖夏凉、雨量充沛的生长环境,岩韵来自地质属于丹霞地貌的多悬崖绝壁,2011年,东方丹霞茶业有限公司制定岩茶南迁计划,由刘宗超主持进行岩茶南迁种植试验,以缓解气候变化引起的减产问题。

刘宗超走遍了广东境内的丹霞山区,寻找适宜种植岩茶的新地方。他们首站选择距离160公里的泰宁县试种,随后南移至900公里的广东惠州种植。

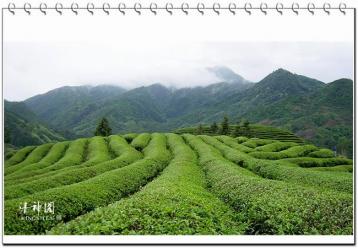

在惠东县白盆珠水库旁,西枝江南岸丹霞丘陵地带,在没有任何先例的情况下,在农民杨天送的配合下,他们建成了广东省唯一的岩茶基地。经过3年精心培育,岩茶在惠州试种成功并开始采摘制茶。

2014年,杨天送在300亩岩茶试种基地内,300多公斤的茶叶收获了30多万元。因茶园的发展,当地的荒坡地得到了利用,给那里农民带来了收入。同年,惠州岩茶荣获第十一届中国国际茶业博览会金奖,引起业界震惊。

这给了王进莫大信心,他决定用互联网的思维合作扩大种植面积。

他将这一计划称之为“岩茶南迁”,将在惠州产的茶称为“惠州岩茶”,和其种植的武夷岩茶一样,均使用东方丹霞品牌。尽管价格差别较大,但王进期望通过此举,让更多人能喝到“香甘重滑”的岩茶。

调研发现,在江西 、广东、湖南、浙江等地,有几千万亩土地是丹霞地貌,因为土地贫瘠,这些土地绝大部分被荒废。“但恰恰是这样的土地适合种植岩茶。”王进说。

选择在惠州作为“岩茶南迁”的第一站,王进还有其他考虑。

珠三角经济发达,广州、深圳、香港休闲旅游市场巨大,王进决定不仅种茶,还要把茶园与休闲农业旅游、茶文化结合在一起,将传统的第一产业,变成第六产业,即他所称的“娱乐农业”。

他已经计划,今年7月将举办东方丹霞岩茶南迁计划初获成功及中国岩茶产业发展研讨会。

岩茶产业