易武普洱茶历史

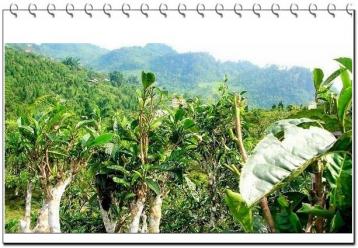

滇西南茶业交易的重要市场和贸易重镇。普洱 府地域广大,位于澜沧江中下游。在这块土地上,海拔差异大,日照充足,雨量充沛,空气纯净、阳光通透,因此孕育了高品质的大叶种茶。自清朝起,在普洱 地区制茶的人们开始称这种大叶种茶为普洱 茶。

云南农业科学院茶叶研究所副所长梁明志说,普洱 茶的得名还和它与众不同的制作工艺有关。

“普洱 茶用云南的大叶茶作为晒青原料,通过加工工艺,一个(是)压制成形的(叫)生茶,还有(一个是)渥堆发酵后加速陈华叫熟茶。按照普洱 茶加工工艺生产的茶,都叫普洱 茶。”

清朝初期,初制普洱 茶时,茶农们将采摘的茶杀青后在阳光下曝晒,之后先制成晒青毛茶,而后蒸压成形,制成圆形紧茶。将这种晒青毛茶也就是生茶从产地运出,人背大约需要12天,马驮大约需要6天,运到位于普洱 府的集散地。此时,这批茶叶在运输的过程中便基本完成了一个初步的冷发酵过程,由生茶变成了发酵较轻的熟茶。

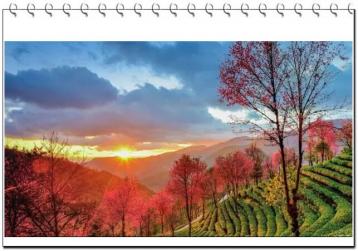

易武镇中有一条青石板铺就的路是当年清政府为保证茶叶进贡皇家专门修建的,曾经远至思茅,连结到了昆明的茶马驿道。后来,它还曾向边境延伸,把这里的茶香带到了东南亚等地。上世纪90年代初,一些台湾和香港人无意中发现了一批保存了数十年的陈化普洱 茶,他们根据这些普洱 茶的外包装知道了易武,并沿着普洱 茶的足迹找到了易武。易武文化站的许爱萍回忆说:

“(19)94年,台湾茶叶协会的会长拿着地图来到易武。父辈画下的草图,按照地图来找,终于找到了易武镇山了,非常的高兴。”

许爱萍带着我们穿梭在易武古镇的巷道之间,一一辨寻着百年前赫赫有名的老茶庄。在那些斑驳的砖瓦之间,我们似乎还能看到当时易武茶业昌盛的景象。

当路过福源昌号的旧址,云南民族茶文化研究会副秘书长林世兴一时激动起来,他告诉我们,福源昌号曾制作的普洱 茶被称为茶叶王侯,让我们更为惊奇的是,这些老字号生产的普洱 茶,目前还辗转在一些爱茶人的手中。林世兴说:

“市面上还喝得到祖辈做的茶,上百年的。福源昌号,是老茶四大天王之一,四大天王就是同庆、车顺、福源昌、宋聘号。”

记者:“(这些老茶)流传到哪里去了?”

林世兴:“香港。(现存)很少了,(大概)车顺号4片,同庆号50片,福源昌号(的老茶所剩)也不多了。”

林世兴的话有史料为证。有记载说,易武的茶业有两个时期发展较快、成就较大:一是从雍正二年到乾隆六十年约70多年间,是易武茶山最强盛时期,形成了“山山有茶园,处处有人家”的格局,年产茶最高达七万担;二是从道光二十五年至民国二十六年约90多年间,是易武茶业最兴旺的时期,这里一度曾是普洱 茶的交易和集散中心。当时,正规茶庄30多家,其中同庆号、同兴号等10多家大茶号在香港,泰国、马来西亚、越南开设商号,"易武正山"七子饼茶名振海内外,至今在香港和台湾还有人珍藏,被誉为可以喝的“古董”,价值高于黄金。

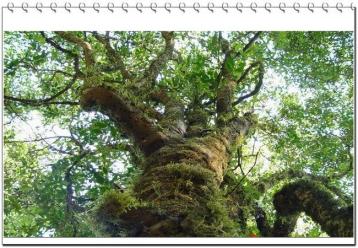

易武茶山也是目前云南古茶山中保护最好、古茶园古茶树最多、产茶量最大的茶山之一。穿行在易武古茶山之中,随处可见上百年的大叶种古茶树。在易武乡种茶人苏红进的指引下,我们找到了易武茶山最古老的茶树。苏红进介绍说:

“据有关专家来看,估计这棵树(存活了)800年左右,(而)具体的到底有多少年,要等到(这棵树)死了以后看它的年轮才能确定。这棵树(现在)很不摘(茶)了,现在我们做了保护措施。”

易武茶山现已查明的古茶树约有7000多亩,树龄大都有数百年之久。世世代代以茶为生的茶农,对于祖辈留下的宝贵财富达成了共识:谁都不能破坏这些古茶树,都不能做任何对这些古茶树不利的事情。