漳平水仙茶文化|漳平水仙茶历史

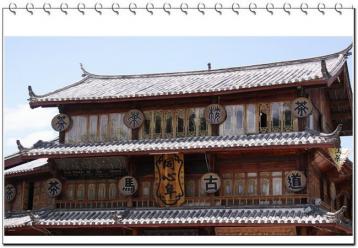

上被评为一等品(在茶品广告单的宣传内容中也提到了“泰昌茶品制造精良,各种名茶早已驰名中外,在各处展览会上多次得奖”),由此可见泰昌茶品得到了当时官方的一致认可、支持与扶持。在茶品宣传广告单中,可以清晰可见陆续得到了当时宁洋县正堂戴培基“香国同春”的题词,宁洋县知事吴锦“云胰妙品”的题词,福建省实业厅(相当于现在的农业厅)李厚恩厅长“余甘旧种”的题词(因茶品时在第三次国货陈列会上被评为一等品而题词)。由此可见,当时泰昌茶庄的茶品不仅得到社会群众的喜爱,同样也得到了官方的认可,成为上层建筑人士、社会各界人士和中外友人的推崇和喜爱,漳平水仙成为漳平(原宁洋)县的一个大品牌。

清末列强侵华,漳平(原宁洋县)的茶叶生产开始日趋衰落。抗日战争爆发后,因战乱,海、陆交通受阻,外销不畅,曾经红极一时的泰昌茶庄被迫歇业了,漳平(原宁洋县)的茶叶规模性发展也由此而受到了限制。

漳平水仙茶饼古色古香,极具浓郁的传统风味,香气清高幽长,具有如兰气质的天然花香,滋味醇爽细润,鲜灵活泼,这些都因为其制作讲究,极具灵活性、艺术性。

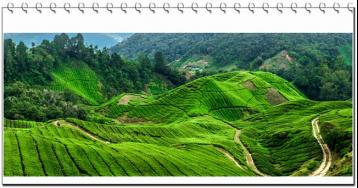

首先,鲜叶必须是来自绿色无公害的茶树。这茶树都种在山高林密雾多无污染的山坡上,茶农们只用农家肥给茶树下肥。这里的茶农犹如茶树的保健医生,时不时给茶树松松土,整整形,洒洒水。茶季到了。人们总是挑选风和日丽的日子,从茶树上采摘露水刚刚风干的三片标准叶尖。茶青从山上运回农舍后,繁杂而神秘的制作过程开始了。

第一道工序叫“晾青”。这是让采下的茶叶重新“活”起来,制茶师傅们有个生动的比喻,说是让茶叶内部“走走水”。

接下来的是“晒青”。茶叶静静地躺着接受阳光,别看茶叶一地沉默无语,其实每分钟每秒钟都在起化学变化,都在酝酿着它的芳香。

最有技巧的“摇青”开始了。摇摇停停,停停摇摇,缓缓急急,前后四次。这种对茶叶的“蹂躏”过程,是进一步促进茶叶走水和发酵,一直摇到茶叶“红边绿肚”,散发出浓浓的花果香为止。

为了守住“摇”来的成果,必须借以烈火。这就是“杀青”工序了。“杀青”就像中国烹调一样讲究热锅快炒,锅多热,茶多少,翻几次,都有讲究。茶师傅们知道,这是茶叶色、香、味形成的关键。经过火的洗礼,茶叶逆来顺受,全没山里的一点脾气,服服贴贴地任人揉搓。这是“揉捻”,也就是给茶叶“美容造型”。几翻揉捻后,别具一格的工序开始了。看,用木模具压筑茶叶成型,而后包纸定型。别以为这是多么老土的工序,其实那正是独特茶香的脸谱,古老品牌的象征。

用纸包好的茶饼,此时进入最后一道工序:烘烤。正如中国菜讲究火候,烤茶更需要火候。静静地用炭火慢慢煨着,烤着,一缕缕浓浓的茶香,淡淡的茶味飘在烤房内外,吸引几十米远的过路人进房探问究竟,享受着一阵阵兰花香。

经过十几道生产出的水仙茶饼,经久藏,耐冲泡