欧亚万里茶路:驼铃声中 从赤壁直入蒙俄

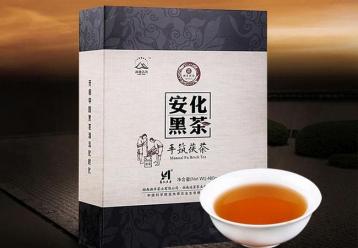

负责人说,每年收来的新茶,都需要经过一年的发酵、陈化,才能用来加工砖茶。这间“中华老字号”茶厂,是历史上著名的“洞砖”的传承者。“川”字牌青砖茶、“火车头”、“牌坊”牌米砖茶,对于广东的茶人来说可能并不熟悉,但对北方草原,特别是蒙古、俄罗斯的喝茶人来说,代表的不仅仅是一种商品,而是一种生活方式和历史记忆。

赤壁的茶专家说,蒙古人有“宁可三日无粮,不可一日无茶”之说。北方高寒地区,肉食居多,“腥肉之食,非茶不消”。砖茶传入蒙古地区后,由于便于储藏等原因,迅速得宠,甚至在长达百年的时间里,具备了货币的功能。

清康熙年间,内地商人深入蒙古腹地经商,除用米、布直接交换毛皮之外,其余杂物均以砖茶定价。砖茶有“二四”、“二七”、“三九”之别。“二四”即每箱可以装24块砖茶,价值约33银元,每块砖茶重五斤半,价值一元二、三角。“三九”茶则每块约价值六角左右,当作一元币通行。而在更偏僻的地区,用一块砖茶换一只羊或一头牛的事情也是很常见的。研究蒙古的俄国学者波兹德涅耶夫曾经记载,当时在蒙古地区的中国内地商人,住店、吃饭都用砖茶付账,“库伦一间客房连饭费一昼夜付一块砖茶……”。

而在俄罗斯,商人们用纺织品、精加工的皮革、毛皮和金属制品交换中国的茶叶。对于茶叶的强劲需求,还推动了当地瓷器工业的发展。而19世纪中期,“中国大地上第一次耸立起外国工厂的烟囱”,就是指的首批在赤壁羊楼洞镇落地的俄国在华茶叶加工企业。

起点羊楼洞:

“鸡公车”碾压过的历史

从赵李桥茶厂出来,沿着一条平整的乡村公路行驶约4公里,就来到了万里茶路的起点之一——古镇羊楼洞。

羊楼洞形成于明朝万历年间。青石铺设的街面上,历代运茶的“鸡公车”碾成的寸余深槽仍历历可见。车辆辚辚的繁华已作古,石板街两旁明清建筑透出的古风陈韵,仿佛还在述说着当年的喧闹。不时可见的“茶”痕迹,仍不断地提醒来者,这里有无数与茶有关的故事。这些故事讲述着晚清晋商入闽收购茶叶之路被太平天国战乱切断后羊楼洞地位的提升。

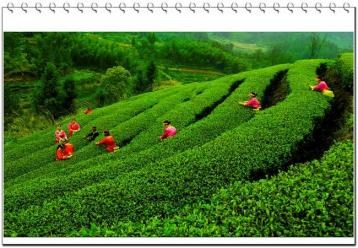

当时小小的羊楼洞常住人口达4万余,有茶庄200多家。短短时间内,小镇就拓展到5条主要街道,几百家各色商铺分布在街道两侧。在当时清政府的官方地图上,“羊楼洞”与“汉口”用同样规格的字体标注,可见其地位之重要。当时制茶主要用当地观音泉等3条小川的水,故有晋商开设的“长盛川”、“巨盛川”、“三玉川”等“川”字号茶庄。“川”字牌也就自此成为边销、外销的著名商标,持久不衰。传说旧时边境贸易时不少少数民族或外国买家不识汉字,只要将三个指头隔着包装