湖南名茶:高桥银峰茶

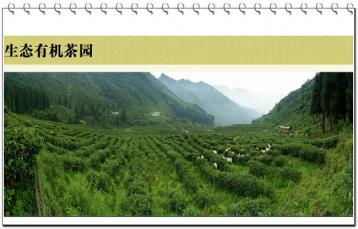

随着人民生活水平的提高,对产品的卫生质量要求也越来越高,湖南省茶叶研究所对生产高桥银峰的各个环节加强质量控制和管理,首先在原料来源上,高桥银峰生产茶园全部采用生物防治等生态控制措施有效控制茶树病虫害,不施化学农药,主施有机肥。

每年经中国农科院茶叶研究所检测,农药残留等卫生指标达到无公害茶叶标准,并全部低于欧盟出口标准。在加工生产环节上进行封闭式加工管理,改造厂房和改进加工设备,成为省第一批获得QS食品质量安全标志的茶叶生产企业。

高桥银峰原料采摘一般以每年3月中旬前后为采制期。鲜叶标准为一芽一叶初展,长2.5厘米,细嫩完整,每公斤芽头12000个左右,采于早生的白毫早等优良茶树品种。要求不采红紫叶,不采雨露叶,不采病虫伤叶,不采芽头散开叶,做到早、嫩、匀、净。用细篾小篮盛装,内衬白纸。

芽叶采回后,薄摊于洁净篾盘中,置于通风阴凉处,散失部分水分后方可付制。

编辑本段工艺过程

高桥银峰,每年于清明前后四五天开始采摘,选采标准严格,规定红叶、紫叶、病虫伤叶不采,散叶、雨露叶不采;多以福鼎大白茶与白毫早良种的一芽一叶初展鲜叶为原料,其标准长度约为2.5厘米,制每公斤干茶约需1.2万个芽头,且细嫩完整,芽身长短、色泽均匀一致。制作银峰的鲜叶,采自早生良种茶树,标准为一芽一叶初展,严格要求芽叶长短、肥瘦、色泽深浅均匀一致,每个芽叶长度为2.5厘米左右,每100个芽叶重量控制在7.5~9.5克。鲜叶采回后,薄摊在洁净的篾盘内,放在通风阴凉之处,使部分水分散失,鲜叶采回后进行薄滩,使水分含量达70%左右即行付制。经杀青、清风、初揉、初干、做条、提毫、滩凉和烘焙八道工序精湛加工而成。

在探索科学工艺过程中,形成了其独具特色的关键性工序:其一是,初干后在锅内边干燥、边做条。茶工双手握茶于掌心中间,灵活适度运用掌力,回转搓揉。揉搓做条与干燥交替进行,这样既能使茶芽叶细胞破损,又无茶汁外溢,减少内含物质损耗,又保持了茶芽条身表面色泽翠绿明净,塑造了紧结而小巧的优美外形。其二,独到的工序是“提毫”,是形成银峰茶品质风格的关键之所在。“提毫”这一工序,是该茶首创,以后被一些新创名茶所采用。提毫的作用在于充分发挥茶之香气,固定已形成的外形;最重要的作用是破坏在炒制过程中由于茶条表面茶汁干燥而形成的胶状薄膜结构,使芽叶的全部白毫显露而竖立在茶条上,如银妆素裹,独具妙韵。其三,为保持银峰茶已形成的品质与风格,所以在提毫工序完成后,立即出锅。在滩凉后,改用焙笼烘干。烘焙时,在焙芯上铺衬上柔软的棉布,然后上茶,用文火烘至足干。出焙后,以软白纸包成小包,置石灰缸中密封贮藏,防止受潮,可经数月不变。银峰茶成品条索紧细微曲,银毫似雪,色泽翠绿;内质香气鲜浓,滋味醇厚,汤色清澈明亮,叶底嫩匀光洁。

制茶过程

在制作工艺上,有杀青、清风、初揉、初干、做条、提毫、摊凉、烘焙8道工序,

杀青

在平锅内进行,锅径60厘米。采用温高、量少、老杀方法杀青。锅温120~130℃,投量400克。开始两手均匀翻炒,以闷为主,抖闷结合,当水分大量蒸发时要逐步降低火温至90℃,以扬抖为主。炒至茶叶绉软卷缩,色泽暗绿、清香悦鼻时即出锅。杀青历时3分钟,鲜叶减重30%-35%。现在在鲜叶采摘高峰期也用微型名茶杀青机杀青。

清风

杀青叶直接扫入篾盘中,扬簸10余次,既散去热汽,又可簸去细片碎末,保持茶叶完整洁净,当叶温降至30℃左右进行初揉。

初揉

将清风后的杀青叶收拢,双手合抱回转揉捻1~2分钟,中间抖散一次。当茶汁开始渗出,茶条初卷时即可。初揉切不可过重过久,否则因茶汁过多,初干时粘锅而影响色泽和滋味,还会减少冲泡次数。

初干

初揉茶胚入锅,锅温80℃。前期以翻炒蒸发水分为主;待茶条粘性大减,含水量30%~35%时即转入做条。

做条

做条时锅温应逐步降至65℃左右,使茶坯在初揉基础上继续搓紧成条形,适当促使叶细胞组织破损以增进茶味。具体作法是双手合捧茶坯回转搓揉,前段用力要轻,随水分散发,搓揉用力逐步加重。约经10-15分钟,茶条紧结完整,基本定型,含水量20%一26%时,开始提毫。

提毫

提毫是创制高桥银峰的独特工序,它能充分发挥茶叶香气,使茶条形态固定,白毫茸然而又不脱落。提毫仍在热锅中进行,锅温45~50℃。方法是,将茶坯捧于掌中,双手旋回搓揉,用掌力让茶叶互相摩擦,以擦破附着于茶条表层的胶糖类薄膜。随着茶叶逐步干燥,白毫被竖立显露出来。由于水分含量较少,用力必须柔和均匀,不可过重过猛,不可将茶叶在锅内磨擦,才能保毫保尖,保持茶叶完整。同时火温不可过高,以防白毫老化枯黄,运用得当,掌握适宜,就能发挥高桥银峰品质风格。

摊凉

提毫后出锅,摊在细制篾盘中,使水分渗透均匀,便于进一步烘至足干。摊凉时间约30分钟。

烘焙

用竹焙笼烘干,茶叶不能直接摊于焙芯上,必须在焙芯上衬细软洁净的烘布。烘焙时间约30分钟,开始70~75℃逐步降至60℃左右,中途翻动3~4次。烘至茶叶含水量5%左右即为适度。高桥银峰采用先炒后烘,独用清风去杂和首创提毫工序,既保持芽叶完整干净,又保持白毫完整而不脱落,银毫隐翠的外形,香高味鲜的内质,博得广大饮用者喜爱,自问世以来,生产总是供不应求。

贮藏

高桥银峰采用独特的保鲜技术,保证茶茶叶品质色、香、味、形四季如春其中“提毫”是关键。“提毫”的目的在于充分发挥成茶香气,固定条索,并使白毫显露。方法是:将茶条置于掌中,两手压茶向不同方向旋转,使茶条互相摩擦。随着水分的减少,茶叶表皮的胶状薄膜破裂,白毫显露,香气提高。杀青在平锅内进行,采用高温老杀,减重为30~35%;出锅的杀青叶,用篾盘簸扬10~15次,使叶间水气散失和除去碎片;初揉仅是使茶叶初步成条,便于以后做条;初揉后的初干,也是为做条创造条件。高桥银峰的外形,在很大程度上是“做条”工序中形成的,其操作方法是,在平锅中,手握茶叶于手心,运用掌力,回转搓揉,并随时抖散团块,直到茶条紧结六堡茶批发,茶坯含水量在20%左右时为止,然后改变手法,进行提毫,稍经摊凉,进行烘焙,至茶叶含水量在5~6%为适度。高桥银峰采用先炒后烘的工艺,保持了白毫和芽叶完整,以及叶色、汤色的鲜绿明亮。干燥后的茶叶,用牛皮纸包成小包,放置生石灰缸中贮放。

品质特点

高桥银峰一种特种炒青绿茶,具有形美、香鲜、汤清、味醇的特色,“雪芽如银现异香,巧妙美味舌甘永”。从外形上看,条索紧细卷曲,色泽翠绿匀整,满身白毫如云,堆叠起来似银色山峰一般;内质香气鲜嫩清醇,滋味纯浓回甘,汤色晶莹明亮,叶底嫩匀明净。茶质中的有效成分含量居中国各地名茶之首。经陈椽教授1983年研究分析,高桥银峰的水溶物达45.42%;含矿质灰分4.99%,咖啡碱4.27%,可溶性糖2.66%,儿茶素11.48%。1989年,经农业部茶叶质检中心检测,高桥银峰各项卫生指标完全符合国家规定标准。经中国农业科学院茶叶研究所多次对高桥银峰商品样进行农药残留检测,均检测不出农药残留,达到无公害茶叶标准。

名茶历史

湖南省茶叶研究所前身为湖南省茶叶试验站,成立于1932年(民国21年),当时在长沙县高桥购买山地100余亩,设湖南省茶事试验场高桥分场,由易劲之任分场主任兼技师。1933年(民国22年)高桥分场建成房屋一栋,共用银元4000元( 《湖南年鉴》民国22年,湖南省图书馆藏)。1935年(民国24年),章鼎岐接任高桥分场主任兼技师,1936年(民国25年)7月,湖南省茶事试验场更名为湖南省第三农事试验场,派疗兆龙任高桥分场主任兼技师,1937年(民国26年),由杨开智(毛泽东妻兄)任高桥分场主任兼技师。新中国成立后,1950年,高桥茶场原址,由省人民政府农业厅接管,同年11月由中国茶业公司湖南省公司管理,改名为高桥示范茶园。随后,长沙茶厂成立高桥初制厂。1951年12月,高桥示范茶园和高桥初制厂交省农林厅管理,合并成立湖南省农林厅高桥茶场,从事茶树栽培,茶叶示范推广和试验工作。1954年,扩大茶叶试验研究工作,并将安化茶场的试验工作及主要科技人员转移到该场,195茶叶批发5年4月,正式定名为湖南省高桥茶叶试验站,1961年改名为湖南省茶叶试验站,1975年10月,改建为湖南省茶叶研究所。

1996年1月该所迁至湖南省农业科学院院部长沙市芙蓉区马坡岭基地。高桥原址改为该所的实验茶场。现有茶园面积800亩。

高桥银峰是湖南省茶叶研究所专家经多年研究,于1959年向中华人民共和国国庆十周年献礼特别创制成功的绿茶类名茶,也是新中国成立后湖南省最早新创制的名茶。

该所基地位于长沙县高桥玉皇峰下,周围山丘叠翠,河湖掩映,土层深厚,雨量充沛,气候温和,无任何污染源,历史上就是名茶之乡。高桥银峰因形如银装素裹的山峰及产地位于高桥而得名。高桥银峰创制成功后,经当时的商业部茶叶局及中国农科院茶叶研究所、上海茶叶公司和湖南省棉麻茶烟局等单位鉴评,一致称赞高桥银峰品质良好,可列为名茶。

湖南名茶

高桥银峰茶