云南六大茶山的来历|普洱茶产地

志清醒,曼松曾“年解贡茶20担”。

倚邦古茶山(傣语称“磨腊”倚邦,即茶井之意)总面积称为360平方公里,是多民族集居的高山区。历史上以生产圆茶(七子饼)而著名,年产茶万担以上。明、清时期,茶庄林立,商贾云集,极为热闹。最早的茶号为宋云号和元昌号,创立于光绪(1875—1908)年,制作的茶叶专销四川。倚邦所产的茶远销西藏、港澳、南洋各地,由于茶质好,每年都要进贡朝廷。

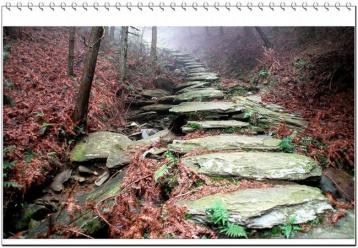

清朝为了加强对茶山的管理和贡茶的运送,于道光二十五年(公元1845年)从昆明经思茅至茶山(倚邦易武)的崇山峻岭中修筑了一条由石板镶成的运茶马道,宽2米,长达数百公里。从残存的石板磨损状况可以判断,当时筑路的艰辛和茶叶运输的繁忙景象。由于茶叶生产的发展和交通的便利,倚邦就成为内地与边疆交往的政治,经济中心,各种商铺、学校、会馆应运而生。昔日的倚邦街子於解放前毁于火灾。现有部分修复的旧街道。

莽枝古茶山

要集镇是牛滚塘街。牛滚塘街在象明“四街”中,最为繁华。居住者多数是外来的生意人,从事茶叶、织布、柒布,主要从事茶叶种植、收集和交易。今秧林就是莽枝茶山育茶苗的地方,大寨是莽枝种植茶叶的地方。在牛滚塘街建有“五僧大庙,在莽枝建有川祝庙,每年三月采摘春茶之季,当地茶农到庙里敬香祭祀茶神祖先。

由于莽枝茶叶质好价廉,一些内地茶商压价收购,倪蜕《滇云历年传》记载:“雍正之年(公元1728),莽枝产茶,商败践更收发,往往舍于茶户,坐地收购茶叶,轮班输入内地”。昔日的关庙已变成废墟,只有一块“永远奉守”大碑卧地而睡,四周大树参天。昔日茶马古道留下的道道痕迹,如同一道道诗行,记录了古“六大茶山”的历史变迁。可以看到一座座沉睡百年的古墓和那—幅幅壁雕,身骑白牛,双手紧握圆饼茶,高高举起的茶农壁画,一块块石碑记录了古六大茶山的盛事,昔日的盛景。

蛮砖古茶山

蛮砖茶古茶山包括蛮林和蛮砖等地。由易武西行经高山寨,过磨者河承天桥经蛮林才到慢砖。慢砖关帝庙(石屏会馆)废墟碑文记载,蛮砖系六大茶山之一,该庙始建于乾隆六年(1741)春。过去蛮砖的茶叶年产量至少在万担以上,大部运往易武加工、销售。

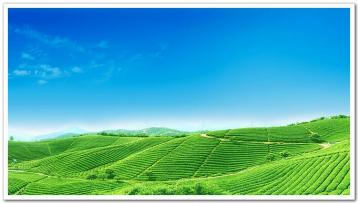

蛮砖茶山是”古六大茶山”现今保存得较好的一座茶山,茶林不规则地散布在原始密林中,经几代茶农的精心管理,至今仍年产茶叶万担以上。蛮砖村公所恢复”曼庄优质茶”产品,茶叶独特、茶芽雪白晶亮,是抢手之货,深受客人的喜爱。

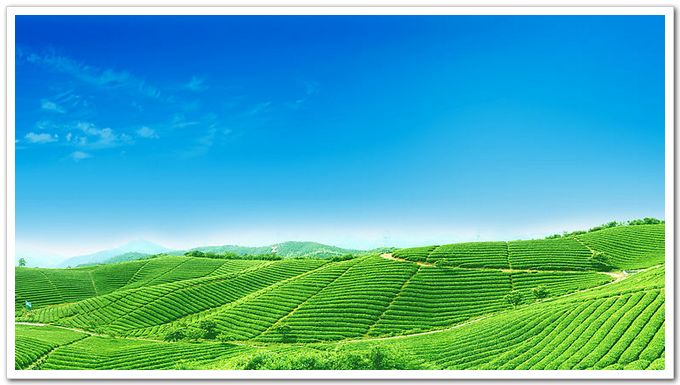

1994年,西双版纳州、县政府确定在曼庄茶山新建万亩茶园,在云南省茶科所专家的指导下,万亩茶园盘绕群山,株株茶树绿油漂香,喜看古茶山和新茶园交相争辉,茶叶生产蒸蒸日上。

慢撒古茶山

慢撒茶山位于勐腊易武乡东北,紧接老挝边境。清乾隆年间是慢撒茶山辉煌时期,满山遍野都是茶树,年产万担以上。只有8户人家的茶王树村年产茶叶就达320担。采茶季节要雇用大批茶农。清咸丰壬子年(公元1852年)来自内地的很多汉族同胞在茶山与当地茶山各民族兄弟共同种茶制茶,创下一代伟业。所产”元宝茶”(圆茶)远近驰名,畅销国内外,慢撒古茶山种茶历史悠久。

实际上慢撒古茶山包括易武茶山,是普洱茶最早的集散地,唐代时被称为“利润城”,是滇藏茶马古道之源头。清道光年间(1821—1850)莽枝、架布、习空、倚邦茶山逐渐衰退,易武茶山取而代之。易武茶,茶质优良,远销佛海,年产茶约4000担,以加工团茶(砣茶)为主,乾隆年间(1736—1795),许多石屏人纷纷迁居易武种茶树,用传统方法制作的“七子饼茶”作为贡茶,加工精细。

《云南经济滇茶》说:“于二月间(农历)采蕊极细而白谓之毛尖以作贡,贡后方许民间贩茶”。七子饼茶,采用的是上等好茶,要讲究花色,共计八色贡茶。乾隆六十年(1796)易武、曼腊茶山所产的团茶(砣茶)也定为贡茶。李佛一《十二版纳志》载:“清道光同治间,易武产茶额七万担,光绪三十年间,因战乱易武区茶产额减为二万担”。易武在几个世纪前,它就是云南为数不多的富庶之地,因盛产大叶种茶,唐时就被称为“利闰城”。

据说车家祖上敬奉贡茶有功,皇帝品茗之余,龙颜大悦,特赐“瑞贡天朝”匾,以诏后人。明清时期更为朝庭关注之地,既是普洱六大茶山所产茶叶的集散地,是滇藏茶马古道之源头。

了解了如此美丽的云南六大茶山的来历后,是不是让你不经的想去趟云南想亲眼目睹那六座茶山的芳容,想在那里品茗话茶。

云南六大茶山的来历

普洱茶产地