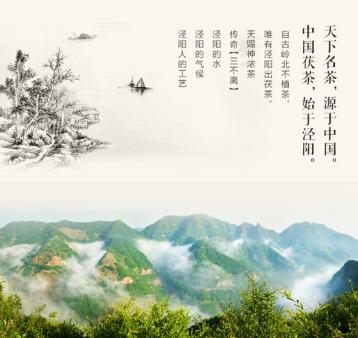

陕西茯茶重现600年前的美

球状的冠突散囊菌(EurotiumCristatum),俗称“金花”。“金花”在茯砖茶的发酵过程中,通过分泌淀粉酶和氧化酶等活性物质,极大地提升了茶叶的品质。“金花”是茯茶区别于其他茶类的标志,其颗粒的色泽、密度、饱满度是评判茯茶品质优劣的重要指标,能有效调节人体的血脂、血糖和血压,调理肠胃。

湖南农业大学教授、泾阳茯茶研究所顾问刘仲华介绍,中国黑茶都有金花的说法是错误的,只有茯砖茶有金花。“金花是茯砖茶独有的加工工艺,其过程中所产生的冠突散囊菌富含450多种对人类有益的成分,能影响茯砖茶的生化成分和香气成分,从而达到改善品质和风味的目的,形成独特的菌花香。”刘仲华说。

“伴随着现代技术和生产条件的提高,我一般建议消费者不用洗茶,因为若将第一遍的茶水倒掉,其实是把金花浪费了。”李高峰笑着介绍,喝茯茶,方式多样,可以泡着喝、闷着喝、煮着喝。

小时候,李高峰家里有专门的煮茶工具,叫做鐅(音译,pie三声)子(当地方言),是一种铁皮做的壶,有铁丝缠绕的把,将它绑在三角木头上,下面烧着炉火,茶叶在水中翻滚。“煮出来的是老百姓常说的酽茶,味道很浓郁,家家都爱喝。”陷入回忆中的李高峰,眼前仿佛浮现出当时的情景。“那时,邻里之间,一般都会送自家做的茯砖茶。因为它是人们生活中的必需品。”

到现在,李高峰依然保持着喝茯茶的习惯,不过他常采用闷着喝的方式。“方便,随时随地都可以喝。就是把差不多15g的茶叶放在保温杯里,倒上热水,闷半个小时再喝。一打开杯盖,那茯苓草的香味扑鼻而来,就这样,可以喝上一天。当然煮着喝也不错,可以和泡着喝结合起来,先用盖碗泡,到第八九泡的时候才刚好。”李高峰说。

重现江湖始于足下

泾阳茯砖茶有过自己的辉煌时代,据《泾阳县志》记载,当时泾阳地域商号有131家,其中经营茯砖茶的有86家。当时,据清朝道光年间巡抚卢坤所著的《秦疆治略·泾阳县》记载:“官茶进关,运至(泾阳)茶店,另行检做,转运西行。检茶之人,亦有万余。”其盛况可见一斑。直至1958年,因国家调整茶业政策,泾阳的茯砖茶厂全部关闭,搬迁至湖南,由此,泾阳茯茶的名声渐渐没落。

所幸,厂房搬走了,但大多数当地的技术工人并没有走,大规模的生产断了,小作坊的生产却依然继续着。直到2010年左右,陕西众多茶商意识到茯砖茶这一非物质文化遗产不能被遗忘,茯砖茶才再次走进众多茶人的视野。

李高峰等茶人也为一展茯砖茶的雄风,开始奔走。2010年底,公司找回了当年的技术工人,其中,80岁以上的老人就有9位,他们还带来了之前工厂里用的手工工具、配料表等。

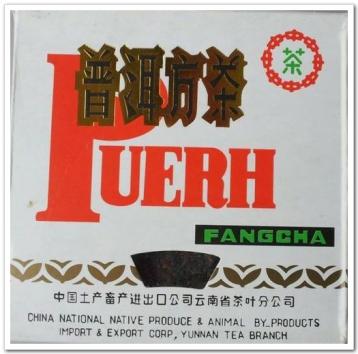

“我们聘用他们为技术顾问,重新来做正宗的泾阳茯茶。在他们的指导下,我们不断尝试,终于获得成功。不过,在传承中,我们也有创新,例如原来茯茶都是用老叶子,现在我们用的是一芽三四叶,茶叶原料也来自湖南、云南、四川、陕南等茶园,主要是考虑到综合这些茶品性上的优势,例如陕南茶的富硒、富锌,云南的淡、香等,也从而规避了陕南茶易发涩的口感,取长补短,将四处茶园的茶运来后,集中进行拼配、加工,打造茯砖茶。”

为了推广泾阳茯砖茶,2011年,泾阳县政府还成立了泾阳茯砖茶发展服务中心,重新编制《泾阳茯砖茶产业发展规划》,以后还要打造集历史文化、休闲文化、民俗文化、产城一体的优美小镇。李高峰介绍,今年,他们还派出了由136头骆驼、8匹马组成的驼队,开启了“泾阳茯茶·丝绸之路文化之旅”。

“清顺治年间举人邢祥曾做过一首《伏日》,诗曰:暑气熏泾阳,伏日筑茶忙。坊间压砖石,城外十里香。希望通过我们的努力,能让泾阳茯砖茶走进更多茶人的生活。”李高峰说。

陕西茯茶重现600年前的美