池宗宪:现代茶席的布置

质和气氛,这正是大自然茶席的风情,又成为现代茶茶席所企求的理想境界,就由季节时序进入吧。

季节茶席的创造性激荡着茶人血肉的同时,也会激发出新的生命层次,那些茶席摆设只限茶器难有生命力,茶人将茶器视为有生命的物品,茶席正是将茶器生命沉潜于深层中的永恒。事实上,无论茶席在室内或在室外,都隐约可见茶人注入其中创造性的触媒,让生命在茶席的触媒中产生许多可能。

任何场地都可以办茶席茶席首重环境,就是所谓“物境”,亦即茶席的环境必须区分出宜用与不宜用,这是古人早已注意到的。徐渭在《徐文长秘集》中条列出“茶事七式”的情境“宜精舍、宜云林、宜永昼清谈、宜寒宵兀坐、宜松月下、宜花鸟间、宜清流白云、宜绿藓苍台、宜素手汲泉、宜红妆扫雪、宜船头吹火、宜竹里飘烟”。

寒宵、松月、花鸟、清流、白云、绿藓、苍台,每两句一词,彻底颠覆茶物境衰败的流失,在寒宵的静与清流的动,在松月与白云的升决,在绿藓与苍台的二元对立相容,在品茗愉悦迈向表现之途,物境是被善意累积与结合而被期待的,那意味着茶席所要求的机能:在茶人的寻觅后达到一个和谐的气氛,那就是一种“宜茶”之境。

中国茶人对于宜茶之境做了解释,此期宜茶之境多一些,带出品茗情境的随缘性。。。由心境、物境、事境、时境、人境提出了“宜茶十三境”。冯可宾《芥茶笺》中说“无事、佳客、幽坐、吟咏、挥翰、徜徉、睡起、宿醒、清供、精舍、会心、赏鉴、文童”等境宜茶。

物境自然优雅释放的气氛,在山之巅、水之涯,在远山,在近水,对茶人而言,达到大自然茶席的极致,必由心中的精神愉悦贯穿,才能在大自然茶席漫步中获得茶趣。展示茶趣的源本是茶席,而在中国事实茶道中却很少涉及茶席。关于茶席、时序与自然相贴近的规则记述不多,反而是求诸于野的日本已有相当规制。

茶席跟着时序走 如同日本茶道中的“茶事七式”的说法,是走进大自然茶席的导引。“茶事七式”的七种茶事名为:正午、夜咄、朝、晓、饭后、迹见、不时。

“正午茶事”始于中午十一二点的茶事,大约需四个小时,是最正式的茶事,全年均可举行。

“夜咄茶事”在冬季的傍晚五六点开始举行,大约需三个小时,其主题是领略长夜寒冬的情趣。

“朝茶事”在夏季的早晨六点左右开始举行,大约需三小时,主题是领会夏日早晨的清凉。

“晓茶事”一般在二月的凌晨四点左右开始举行,约需三小时,其主题是领略拂晓时分曙光的情趣。

“茶事七式”由时序季节进入茶的感官之旅,每一式的时序都和大自然奏鸣互映。

繁复的茶席“七式”,其实是以茶器与茶为界面,酝酿艺术气氛让人心交流;时序与品茗的自然物境原是中国人独享的品位。张岱《陶庵梦忆》说“雾凇沆砀,天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一个,舟中人两三粒而已。” 茶人入夜孤舟,拥炉赏雪,与三二知己温酒烹茶自是一番风情,令他抒怀不已的天与云、山与水,不正是大自然供人的好伴侣。山林之趣正是大自然茶席的最高境界。

大自然茶席的注意事项 水源,在户外取水,若有井水或山泉水将为首选。水对茶而言,是精茗蕴香,借水而发,无水不可论茶。

火源,在户外煮水,带来炭在郊野煮水,可利用泥炉,或可取废木烧水,然烟味窜水味易损茶。现代人过野趣生活,露营的配套煮水器,可移动而方便地使用,煮水最应体味陆羽所说的水要嫩,不宜老。明人张源《茶叙》做了注脚“汤有三大辨十五辨。一日形辨,二日声辨,三日气辨。形为内辨,声为外辨,气为捷辨。如虾眼、蟹眼、鱼眼、连珠皆为萌汤,直至涌沸如腾波鼓浪,水气全消,方是纯熟;如初声、转声、振声、骤声、皆为萌汤,直至无声。方是纯熟;如气浮一缕、二缕、三四缕,及缕乱不分,氤氲乱绕,皆是萌汤,直至气直冲贵,方是纯熟。”

大自然茶席首重携带茶器的方便与安全,另就水源与火源的准备都要做好规划。

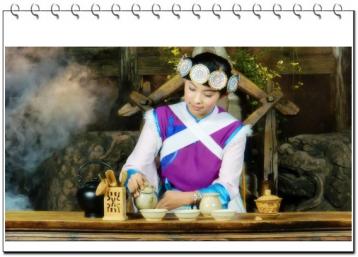

用盖杯品茗,最得真味。盖杯一式三件,盖杯泡法四步骤:温杯、置茶、注水、浸泡、注茶。

盖杯的置茶会因不同的茶类而做调整,是必须注意的地方。用盖杯有利携带,可放入铺棉包壶巾内,以防碰撞。另品茗杯宜小,薄胎瓷杯挂香高,在野外与自然山林清新空气中更传真味。(文/池宗宪 《茶席.曼荼罗》)