婺源茗眉绿茶|江西十大名茶

,饮者曾有“一见顿觉清爽,再饮精神更旺”的赞语。

婺源是茶乡,又是朱熹故里,自宋至清儒学盛行、文风昌盛,茶道茶俗也别具特色。婺源茶道具有“敬、和、俭、静”之地方文化内涵,敬--茶品高雅,以茶敬客,表达对客人的尊敬;和--茶叶清和,世间万物和谐相生,人与人之间平等相待;俭--茶性俭,君子之交以茶当酒;静--品茶启发思情,修身养性。茶道表演内容有纯朴农家茶、华贵富室茶、静雅文士茶等。“农家茶”纯朴亲切,充满乡土气息;“富室茶”雍容大度,茶贵器奢华;“文士茶”温文尔雅,焚香盥手,赏茶涤器,闻香观色,令人神怡。

婺源茗眉绿茶 - 茶史追溯

婺源茗眉绿茶婺源产茶历史悠久,唐代陆羽所著《茶经》中,有歙州(当时婺源属歙州)茶“生婺源山谷”的记载。唐大中十年,朝廷膳夫杨华撰《膳夫经手录》中记载:“婺源方茶,置制精好,不杂木叶,自梁、宋、燕、并间,人皆尚之,”。南唐 都置制使刘津撰《婺源诸县都不得置制新城记》中,称“婺源茶货实多”。

宋朝,婺源产制的茶叶已出类拔萃。 《宋史食货》中对茶叶有毗陵之阳羡,绍兴之日铸,婺源之谢源,隆兴之黄龙、双井,皆绝品也“的记载。明朝,婺源茶叶受到朝廷赞赏,被列为贡品。至清乾隆间,婺源茶叶被列为中国外贸出口的主要物资之一,并开始精制外销获得了国际茶界的赞誉。美国威廉.乌克斯在所著《茶叶全书》中,称赞婺源茶不独为路庄绿茶中之上品,且为中国绿茶品质之最优者。其特征在于叶质柔软细嫩而光滑,水色澄清而滋润。”

婺源茗眉清代中叶,是婺源绿茶外销盛期,茶叶产量较高。据民国史料记载:“在昔茶叶繁荣时期,每年产茶约五万担。清朝末年至民国期间,因“洋茶生产日多,华茶不能直接运销,而由洋商购去掺以洋茶,以伪乱真,使华茶声誉不振,”,婺源绿茶生产由此而逐渐衰落。

解放后,茶叶生产得到恢复和发展,1958年,婺源茶叶科研人员结合原有茶叶技术,新创“婺源茗眉”,1976年年产茶叶5万担,跨入全国茶叶出口基地县行列。1982年被列为全国30种名茶之一。1986年年产茶叶8.7万担,超过了历史上最高年产量。1959年在全国农业展览会上,商业部评定该茶为“世界茶叶珍品”;1982年被评为全国名茶;1986年和1990年由商业部召开的全国名茶评比会上,由婺源茶厂生产的江山牌茗眉又连续两届被评为全国名茶。1995年3月,婺源被命名为“中国绿茶之乡”。

采制工艺

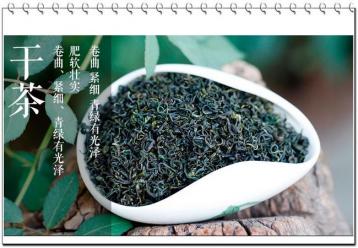

采摘“茗眉”的鲜叶,要选择长势旺盛的青壮年“上梅洲”茶树,茶芽长到一芽一叶初展(即叶含苞)晴天雾散进行采摘。要细心掐茶,挑采茶芽头长、肥壮、匀整,茸毛显。采下的原料,摊放在阴凉处,通风透气的竹盘上,防止气温过高,影响“茗眉”品质。

“茗眉”制法,是在婺源产制“毛峰”传统工艺的基础上加以改进的。初制加工程序是:杀青、揉捻、初烘、锅炒、复烘。要保持“茗眉”特色,加工过程要求精细,用手工操作,制茶具(锅、盘、烘笼等)要洗净,保持清洁、卫生。加工工序每一环节,都很重要,都关系着品质的高低,必须严格把关。

杀青

杀青是工序中技术操作的关键。对消灭、红梗、红蒂,保持绿茶特色,提高细嫩香气,维护茶叶滋味,效果很为显著,每锅投叶量6一8两,在150一160℃锅温中翻炒,炒至七、八成熟时,锅温要逐渐降低,做到先高后低。翻炒叶片要均匀,炒中略带抛,散去水分和青气。炒至叶片柔软如棉,筋梗折不断,微显香气时,即起锅付揉。

揉捻

要用精制的竹盘。揉法是用两手拼挤,五指分直,从身向外轻推细揉,然后再用五指川拢,带回坯料,重新向外推揉,往返多次。在细揉过程中,要解散团块1一2次,手法要轻要活,用力轻重均匀,保证芽头完整,茸毫多,揉至芽叶紧细成条,起锋苗,即可付烘。

初烘

烘笼要清洁,笼屉要垫上棉纸,防止产生不正常的味道。初烘时,要用佳炭好火,笼温掌握摄氏100一120℃,把茶坯轻轻摊放在笼屉上,做到人不离烘,烘不离人。在烘过程中,对茶坯要用竹筷细心挑翻,避免干燥不匀。烘至手捏感到不沾手,略爽时(水分约去30%)即可起烘。

锅炒

是进一步挥发水分,整形,显白毫,产生香气的过程,锅温要掌握摄氏80一100℃,火温要先高后低。木柴要干,剖细便于掌握火温的高低。在锅中翻炒、手法要轻翻、轻滚,促使茶条逐渐收心,紧结条索,茶香挥吐,干燥达八成时,即要起锅,减少白毫损落,茶条断碎。

复烘

工具同初烘。笼屉垫上棉纸,防止茶末掉落火中产生烟味,和茶芽勾着竹盘断碎,要求文火长烘,忌求图快。要经常翻转,促使干嫌均匀,色泽一致,形态美观,提高香气滋昧。烘至手捏茶条可成粉末,水分5一6%时起烘,经摊凉后,贮藏在锡罐内,密封,有利保持品质 。

婺源茗眉绿茶

江西十大名茶