“养壶”和修身文化

未见味道散去,看来已深深地渗透到紫泥里之中了,非常可惜,忍不住要骂那把壶的前主人简直是暴殄天物了。正应着此壶一个“供”字了。紫砂按壶具有高密度的气孔,砂料越好,对异味越敏感。本来是泡绿茶的壶,主人偶尔泡了一次花茶,有经验的壶友一闻茶水,马上就会对壶的主人指出:这把壶原先不是泡这种茶的。有些人不知道紫砂名壶的珍贵,拿它盛酱油、醋、汤药,甚至找不到烟灰缸就拿它来替代,其实是毁了这把壶。再想刷洗干净用来喝茶,已经不是味儿了。

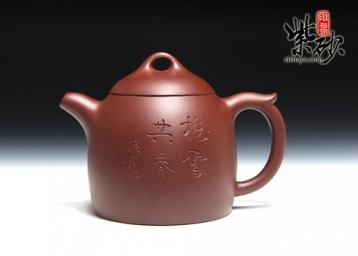

新壶的外表总不及用过的那么光泽,这是因为新壶通常保留着泥土的本色,有一股土腥味,显得粗、燥、亮。而用过的旧壶则表现为细、润、柔,这是壶内石英分子在不断冷热水交替中发生变化,再加上持壶者悠悠品茗总是用手摩挲的结果。欲除去新壶的土腥味,可以用沸水将其内外冲洗一次,除去表面尘埃,放在茶水中煮,并根据砂料情况调节煮壶的火候和时间。紫砂壶体壁内有双重气孔结构,使壶透气而不渗水,并容易吸收茶水,除去土腥味,留下浓郁茶香。

也有人提出,将豆腐放进茶壶内煮1小时,豆腐内的石膏有降火的功效;将蔗切开放在煲内与壶一起煮1个小时,蔗的天然糖分能让壶得到滋润。壶的表面往往会积有茶渍,这就需要用养壶 毛笔或软毛刷在壶面经常刷洗,以保持清洁。洗刷时不要使用清洁剂,避免破坏包浆,有时虽然壶洗干净了,但清洁剂气味却难以去尽。通过经常擦拭、洗涤,壶的表面亚光自然渐起,而且越用越光亮,形成包浆(葆浆)。真正的包浆牢固地附着在壶体上,成为壶身的一部分,沉着宁静,古朴高雅,用高温高压或清洗剂冲洗都冲刷不掉。具有这种包浆的壶,品位不俗,可做文房雅供。

也有人为使紫砂壶快生亮光,用油手或油布在壶身上频繁揩擦,这样出现的光,若腻滓烂斑,称为“和尚光”,浮在壶的表面。假如用清洗剂一洗,壶上的浮光随即退去,露出一块一块的垢疤,花里胡哨,很不好看,壶的身份反而因此降低。急于作包浆,欲速则不达。

养壶 重点在保持壶的清洁。清代吴骞《阳羡名陶录》云:“每见好事家,藏列颇多明制,而爱护垢污。舒袖摩挲,惟恐拭去。曰:‘吾以宝其旧色尔。’不知西子蒙不洁堪充下陈否耶,以注真茶,是藐姑射山之神人,安置烟瘴地面矣,岂不舛哉!”因此,要养好壶千万不要使壶身沾上油污垢物。泡茶完毕,要将壶内茶渣用清水洗净,将壶晾干,不积湿气,以免产生异味。

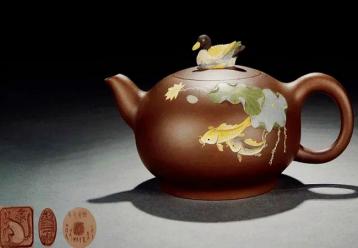

《绮情楼杂记》里有个故事,说的是福建的一个富翁,嗜茶成癖。一天来了个要饭的靠在门上,看着富翁,说:“听说您家的茶特别好,能否让我品尝一杯?”富翁笑笑,说:“你懂茶吗?”那乞丐回答:“我以前也是富翁啊,喝茶才破的产,故而落到要饭的地步。”富翁一听,同情了,叫人把茶捧出来。乞丐喝了,说:“茶倒是不错,可惜还不到醇厚的地步,因为茶壶太新之故。我有把壶是昔日常用的,至今还带在身边,虽饥寒交迫也舍不得卖。”富翁要来一看,这壶果然不凡,造型精绝,同色黝然,打开盖子,香味清洌,用来煮茶,味异寻常,就打算买下来。乞丐说:“我可不能全卖给你,这把壶,价值三千金,我卖给你半把壶,一千五百金,用来安顿家小,另半把壶我与你共享,如何?”富翁欣然许诺,乞丐拿了那一半的钱,把家安顿好了。以后每天都到富翁家里来,用这把壶烹茶对坐,好像是老朋友一般了。听了这个故事,虽然弄不清这把壶的材质,但是使人相信了:对于饮茶来说,一把好壶是多么的重要。

俗话说:“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,“文人七件宝,琴棋书画诗酒茶”,足见茶是中国人生活中的必需品。然而,千里不同风,百里不同俗,由于各地饮茶习惯的不同,用的茶具也不尽相同。东北、华北一带使用的茶具多为大瓷壶或用盖瓷杯;西南一带常用的有上有茶盖、下有茶托的盖碗;广东、福建一带喜用一套特别小的紫砂茶具或玻璃茶具。藏族、蒙古族多用木制茶具(贵族家的木碗镶银包边)或铜、铝等金属茶具。不同的茶具,折射出各地不同的饮茶风情,不可能也不应该强求一律,但是在自然条件和经济条件允许的前提下,使用紫砂壶毕竟比使用普通单调的玻璃茶具和搪瓷茶具更能体现生活质量的改善和文化品位的提高。

在现代生活中,饮茶是一种养生之道,一种休憩之道,一种安宁之道;使用饮茶之器中最具文化特色的紫砂壶,能令人更加领悟得到养生之有益、休憩之必需、安宁之可贵。

“养壶 ”和修身文化